장애인 거주시설을 벗어나 자립하고자 하는 장애인은 늘어난 반면 부족한 행정 지원과 경제적 어려움에 막혀 좌절하는 사례가 많다. 정부는 시설이 아닌 지역사회에서의 장애인 자립을 위한 '탈시설' 정책에 시동을 걸었지만 현실은 열악하기만 하다. 생계를 이을 일자리조차 없는 등 사회 속에서 장애인들은 설 자리를 잃고 있다.

탈시설 장애인 10명 중 3명만 일해

최근 한국장애인개발원이 발표한 '2019 서울시 장애인 탈시설 종단연구'를 보면 장애인들의 자립을 꿈꾸기 힘든 고용 현실이 여실히 드러난다.

자립에 필수적인 '고용'과 관련해 질이 낮게 나타난 것. 서울 탈시설 장애인을 조사한 결과, 직장을 갖고 매월 근로소득을 올리는 사람은 10명 중 3명에 불과했다. 월 평균 근로소득은 20만 1,000원에 그쳤다.

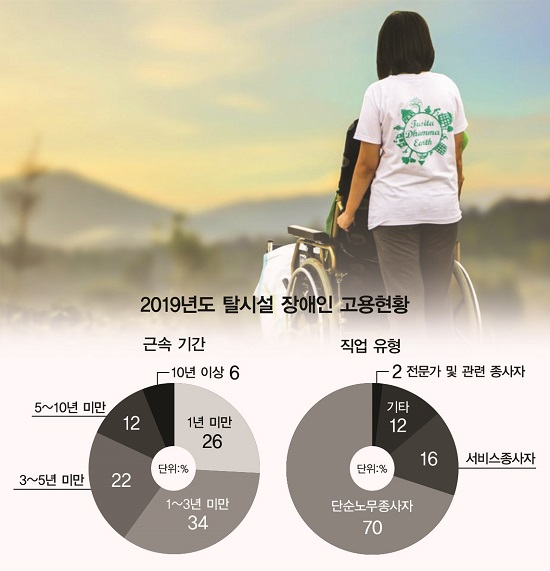

근로형태를 살펴보면, 임시근로자 및 일용근로자 비율이 52.0%로 절반 이상을 차지했다. 직업 유형 역시 '단순노무 종사자'가 70.0%였고, 근속기간은 3년 미만이 60.0%에 달했다. 소득은 50만원 미만이 54.0%로 낮은 수준을 보였다.

문제는 탈시설 장애인들이 일할 의향이 있음에도 적합한 일자리를 찾지 못해 사실상 구직을 포기한 상태라는 것이다. 실제 지난 4주간 구직활동을 하지 않은 사람(39명) 중 89%는 '향후 구직 의향이 있다'고 밝혔다. 그러나 직장이 없는 응답자(102명) 중 구직활동자 비율은 9%에 그쳤다. 일에 대한 의지가 있으나 자격요건이나 직업관련 경험 부족 등으로 인해 구직활동을 하지 못하고 있는 셈이다.

발달장애인 딸(17)을 둔 박 모씨는 "중증장애인들의 경우 기업조차 채용을 꺼리는 한편 이들에게 적합한 직무개발에도 소홀한 현실"이라며 "힘들게 채용된다한들 현실의 벽에 부딪혀 그만두기 일쑤다. 자립에 필수적인 생계수단을 마련하는 것부터 어려움이 따른다"고 토로했다.

정부는 일정 비율 이상 장애인을 고용하지 않는 사업장에 장애인 고용부담금을 부과함으로써 장애인 고용을 촉진시키려고 하지만, 실효성은 없는 듯하다.

현행법에 따라 국가·지방자치단체는 공무원 정원의 3.4%를, 상시 50인 이상의 민간기업은 3.1% 이상을 장애인으로 의무 고용해야 한다. 이를 어길 시 근로자 수 100명 이상의 사업장부터 일정 액수의 부담금을 내야 한다.

그러나 장애인 의무고용제도가 장애인 고용률 증가를 위한 정책임에도 공공기관을 비롯 대부분의 사업장은 부담금을 내고 말자는 식으로 사회적 책임을 회피하는 분위기다. 기업 입장에서는 장애인을 고용하는 것보다 의무고용금을 내는 것이 비용이 적게 들기 때문이다.

고용 문제에 있어 모범을 보여야 할 고용노동부 산하 공공기관조차 상당수가 장애인 의무고용률을 지키지 않는 것으로 나타났다. 고용노동부 산하기관 장애인 고용현황에 따르면, 노동부 산하 공공기관 12곳 중 지난 2014년부터 2018년까지 매년 의무고용률을 지킨 기관은 한국장애인고용공단, 한국사회적기업진흥원, 한국산업안전보건공단, 한국산업인력공단 등 4개 기관 뿐이었다.

더불어민주당 송옥주 의원실 관계자는 "현재 장애인 의무고용률을 지키지 않는 기업들의 명단 공표가 이뤄지고 있지만 고용노동부 홈페이지에 올리는 수준"이라며 "기업이 과징금을 받으면 사업장 내에도 공개하고 있는 것처럼 장애인 의무고용률을 어기는 기업에 대한 공표제도를 강화해야 한다"로 강조했다.

장애인 단체들은 "지역 내에서 장애인들이 자립할 수 있도록 실질적인 지원책을 마련하는 것이 시급하다"고 한 목소리를 낸다.

장애인자립생활센터총연합회는 "탈시설과 자립생활 지원체계에 대한 당국의 지원이 열악하다"며 "중증 장애인이 자립을 통해 사회 구성원으로 활동할 수 있도록 도와야 한다"고 주장했다. 이어 "개별 맞춤형 복지서비스 지원을 할 수 있는 장애인 전담 부서 설치와 인력 확충, 관련 예산 확보를 위해 힘써줄 것"을 요구했다.